Mur de refend : définition, identification, renforcement et rénovation (guide complet)

Résumé rapide : Le mur de refend est un mur porteur intérieur qui participe à la stabilité du bâtiment (portance et contreventement). Mal l’identifier ou l’altérer sans étude peut compromettre la sécurité. Ce guide vous aide à reconnaître un mur de refend, à évaluer les risques, à prévoir un renforcement et à rénover sans dégrader la structure.

Comprendre le mur de refend : rôle, identification et risques

Définition et rôle structurel du mur de refend

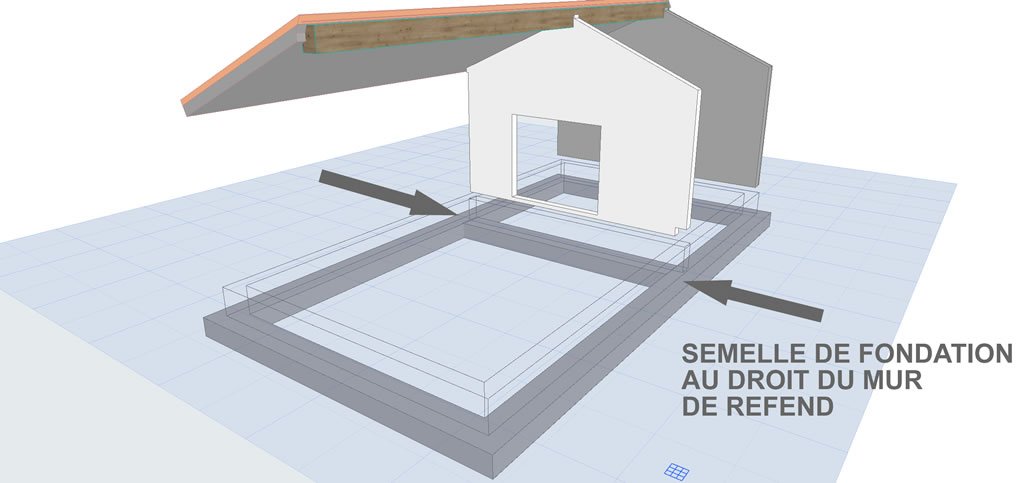

Un mur de refend est un mur porteur intérieur chargé de reprendre les efforts verticaux et horizontaux et de redistribuer les charges vers les fondations. Contrairement à une cloison, il contribue activement à la stabilité globale : réduction des portées des planchers, limitation des déformations liées au vent, aux variations thermiques ou aux charges d’exploitation.

Selon les époques et les systèmes constructifs, il peut être en pierre, brique, bloc béton ou béton armé (coulé ou préfabriqué). Sa section, sa continuité verticale et ses liaisons (chaînages, appuis) déterminent son rôle. Il travaille en flexion et en cisaillement, empêche torsions et flambements des planchers et apporte de la rigidité en plan.

À retenir : avant toute ouverture (percement/baie), une étude de structure s’impose pour vérifier la capacité portante et définir les renforts (linteaux, cadres métalliques, poteaux, micro-pieux si besoin).

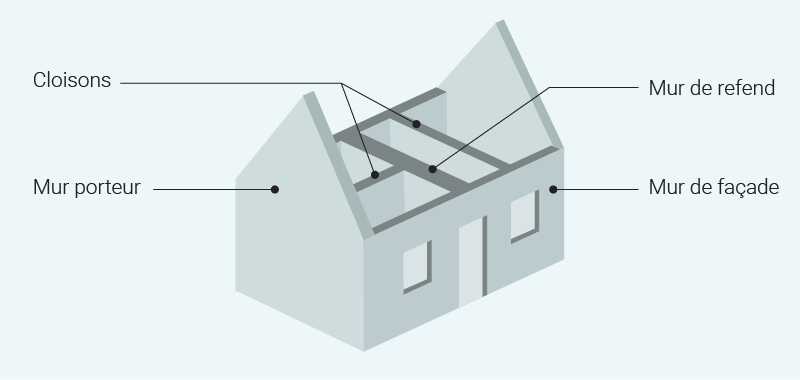

Différence entre mur de refend et mur porteur périphérique

Le mur porteur périphérique se situe en façade et participe aussi à l’enveloppe (étanchéité, isolation, menuiseries). Le mur de refend est placé à l’intérieur et sert d’abord à porter et à contreventer. Un mur périphérique peut, dans certains cas, jouer le rôle de refend selon sa disposition, mais la distinction aide à lire les plans et à organiser les travaux.

En pratique : cloisons ≠ porteurs. Les murs porteurs (périphériques ou de refend) nécessitent un dimensionnement pour toute ouverture (linteau renforcé, IPN, poutre BA, reprise sur poteaux…).

Comment identifier un mur de refend sur plan et sur site

Sur plan : épaisseur supérieure à celle des cloisons, annotations « porteur » / « refend », trames spécifiques, continuité verticale sur plusieurs niveaux, alignement avec poutres/solives en coupes et plans de charpente.

Sur site : épaisseur importante, alignement avec les étages, présence de linteaux massifs, chaînages ou appuis visibles, son « plein » au tapotement, nature du matériau (brique pleine, parpaing, béton). En cas de doute : plans d’archives + diagnostic d’un ingénieur structure avant toute démolition ou percement.

Signes d’altération et risques liés à un mur de refend dégradé

Signes courants : fissures verticales/horizontales, fissures en escalier dans la maçonnerie, écaillage, affaissement localisé de plancher, menuiseries qui coincent, infiltrations (risque de corrosion des armatures en BA).

Risques : perte de rigidité, propagation de fissures, défaut de reprise de charges (déformations de planchers), jusqu’à l’effondrement partiel dans les cas extrêmes. Agir vite : diagnostic structurel (relevés, sondages), puis plan de réparation (reprises en sous-œuvre, injections, cadres métalliques/béton, consolidation des fondations) et intervention par des professionnels qualifiés.

Renforcer un mur de refend : méthodes techniques et bonnes pratiques

Diagnostic préalable et nécessité d’une étude de structure

Objectif : qualifier les désordres (fissures, affaissements, humidité), comprendre la descente de charges et le rôle du mur (simple portance verticale ou participation au contreventement). Méthodes : inspection visuelle, relevés, cartographie des fissures, contrôle de verticalité et des liaisons planchers/murs.

- Investigations possibles : sondages, carottages, endoscopie, géoradar, essais matériaux.

- Livrables de l’étude : notes de calcul, croquis/plan de calage, phasage (dépose, étaiement, renforts).

Techniques de renforcement : linteaux, poteaux-poutres, chaînages, reprises en sous-œuvre

Linteaux (béton armé, acier, voûte maçonnée renforcée) pour reprendre une ouverture et transférer les charges latéralement.

Poteaux-poutres (BA ou acier) pour créer un cadre rigide libérant une travée tout en maintenant la stabilité ; nécessite des liaisons soignées aux planchers et des fondations d’appui adaptées.

Chaînages horizontaux/verticaux (ceintures BA, tirants) pour améliorer la continuité et la rigidité à l’échelle du bâtiment.

Reprises en sous-œuvre en cas de fondations insuffisantes : micro-pieux, longrines, semelles isolées, avec phasage précis et étaiement provisoire.

- Linteaux : pour ouvertures neuves/élargies ; dimensionnement selon charges et portée.

- Poteaux-poutres : cadre rigide pour ouvrir sans fragiliser.

- Chaînages : continuité structurale et limitation des fissures.

- Reprises en sous-œuvre : correction des fondations défaillantes.

Interventions selon le matériau : pierre, brique, béton armé

Pierre : rejointoiement, consolidation des lits de mortier, tirants inox/fibre, injections de coulis minéral pour reconstituer la continuité portante tout en respectant l’aspect patrimonial.

Brique : efficaces avec chaînages et renforts ponctuels poteaux-poutres ; reprises de joints, injections de résine ou mortiers projetés. Pour briques creuses : renforts internes (contre-cloisons structurelles, plats métalliques) sans démolition totale.

Béton armé : décapage, traitement anticorrosion, bétons de réparation, remplacement/recalcul d’armatures si nécessaire ; ajout de platines d’ancrage ou profils métalliques.

| Matériau | Problèmes fréquents | Solutions adaptées |

|---|---|---|

| Pierre | Fissuration, joints délités | Injections minérales, tirants inox, rejointoiement |

| Brique | Effritement, fissures | Chaînages, injections, poteaux-poutres |

| Béton armé | Corrosion, éclatement | Traitement anticorrosion, béton de réparation, renforts métalliques |

Sécurité, autorisations et rôle du bureau d’études

Sécurité : étaiement provisoire, zones balisées, séquençage de dépose/pose, contrôle en cours d’exécution (PV d’étaiement, essais ponctuels).

Autorisations : selon les cas : déclaration préalable/permis si modification des façades ; en copropriété, décision de l’AG + dossier technique. Respect du PLU et des règles parasismiques le cas échéant.

- Documents clés : note de calcul, plans d’exécution, plan d’étaiement, PV de chantier.

Rénover et valoriser un mur de refend : esthétisme, isolation et durabilité

Apparent ou habillé : idées déco et contraintes

Un mur de refend apparent (pierre, brique, béton) apporte du caractère ; prévoir nettoyage, traitement hydrofuge et reprises de joints. L’habillage ouvre le champ des possibles : parements bois, panneaux acoustiques, enduits à la chaux, doublages isolants — en vérifiant adhérence et perméabilité à la vapeur.

- Éclairage rasant pour révéler un parement brut.

- Demi-mur habillé bois pour une assise visuelle.

- Enduit à la chaux + peinture minérale pour une finition respirante.

- Niches/étagères encastrées pour allier esthétique et rangement.

Isolation thermique et acoustique sans compromettre la structure

Thermique (ITI) : ossature métal/bois + isolants (laine de roche, fibre/Laine de bois, liège, ouate de cellulose) + parement, en veillant à ne pas piéger l’humidité.

Acoustique : membranes et isolants souples + doublage à forte masse (plaques techniques), joints résilients pour limiter transmissions aériennes et solidiennes.

- Traiter d’abord humidité/fissures avant l’isolation.

- Privilégier systèmes perméables (maçonneries anciennes) pour éviter la condensation interstitielle.

- Éviter charges ponctuelles lourdes sans renfort.

- Pare-vapeur avec précaution ; continuité et positionnement sont déterminants.

Matériaux durables et éco-responsables

Choisir des isolants biosourcés (ouate de cellulose, fibre/Laine de bois, liège, chanvre, lin, jute) et des enduits à la chaux/terre pour préserver l’hygro-régulation des murs anciens. Favoriser le réemploi, les peintures minérales à faibles COV et les systèmes réversibles.

- Évaluer et réparer les pathologies avant d’isoler.

- Matériaux certifiés et, si possible, locaux.

- Limiter les composites non recyclables ; privilégier les systèmes démontables.

- Documenter les interventions (photos, notices) pour la traçabilité.

Budget prévisionnel, planning et quand faire appel à un professionnel

Ordres de coût & planning indicatif

Isolation + habillage : env. 30–50 €/m² (solutions standard) à 80–150 €/m² (biosourcés/finition qualitative), hors réparations structurelles.

Ouverture/renfort d’un mur porteur : variable selon portée, charges et contexte (maison/appartement). Inclure études, renforts et finitions.

- Diagnostic & devis : 1–2 semaines

- Traitement pathologies : 1–3 semaines

- Pose isolant/habillage : 2–7 jours/pièce standard

- Finitions : 1–2 semaines

Quand faire appel à un pro ?

- Fissures importantes, déformations, affaissements → ingénieur structure ou entreprise spécialisée.

- Humidité persistante (remontées capillaires, moisissures).

- Ancrages lourds, percements, création/élargissement d’ouvertures.

- Isolation performante/biosourcée nécessitant compatibilité hygrothermique.

- Valorisation patrimoniale (parement pierre, enduits traditionnels).

FAQ – Mur de refend

Un mur de refend est-il toujours porteur ?

Oui : par définition, c’est un mur porteur intérieur participant à la stabilité (portance et contreventement).

Comment savoir si un mur intérieur est un refend ou une cloison ?

Indices : épaisseur importante, alignement sur plusieurs niveaux, présence de linteaux/chaînages et appuis jusqu’aux fondations. En cas de doute, diagnostic structurel.

Faut-il une autorisation pour créer une ouverture ?

En maison individuelle, une ouverture intérieure dans un porteur peut ne pas exiger d’autorisation d’urbanisme ; en revanche, toute modification de façade requiert une déclaration préalable (voire permis). En copropriété, un vote en assemblée et un dossier technique sont nécessaires. Renseignez-vous toujours auprès de votre mairie/syndic et du PLU local.

Combien coûte l’ouverture d’un mur porteur ?

Très variable selon la portée et les renforts, avec un budget global (études + travaux + finitions) généralement de quelques milliers à plusieurs milliers d’euros. Comparez plusieurs devis et exigez les notes de calcul.